「名古屋帯」とか「袋帯」とか聞いたことがあるけど、帯にもいろいろ種類があるんだよね?

へえ~。帯の柄によって、種類が違うんですか?

違うんです!帯の模様じゃなくて、長さと幅によって名前が分けられているんです!

着物の帯は、種類によって長さや幅が違う!袋帯と名古屋帯の実物比較

名古屋帯と、袋帯を実際に並べてみたのが上の写真。途中で同じ分だけ折り返しているが、最終的な端の長さは50センチくらい差が出ているのが分かります。

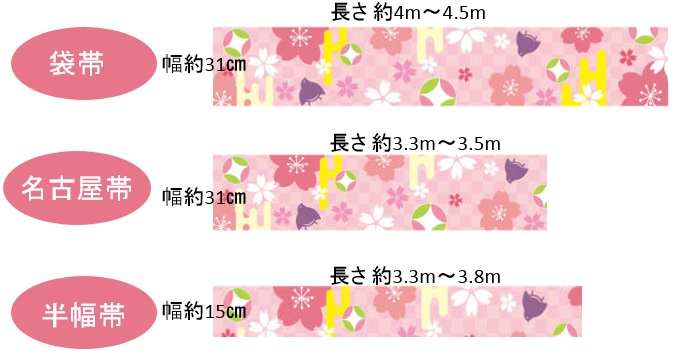

この記事では、有名な3タイプの帯「袋帯」「名古屋帯」「半幅帯」の3つの幅と長さを比べてみます。

イラストで簡単に比べてみたよ!

ん?半幅帯って何て読むの?

はんばはおび、と読むのですよ!

名前の通り、袋帯や名古屋帯に比べると幅が半分くらいで、約15センチしかないのが特徴です。

帯・名古屋帯・半幅帯の3種類の特徴の違い

何で、長さが違うの?どういう風に使い分けるの?

3タイプの帯の特徴を、表にまとめてみました。

帯も、着物の本体(?)と同じく、着るシーンによって使い分けるのが大事なんだね!

それぞれの帯について、もっと具体的に知りたいですね!

正装で使える「袋帯」!結婚式や入学式ならこれを使う

まず最初は「袋帯」。長さが一番長く、結婚式や入学式などフォーマルな場所で使います。

帯の中では素材や質も一番高く、したがって値段も高いです。金色や銀色をベースとしたゴージャスなものから、ややカジュアルっぽいものまでいろんなデザインがありますが、フォーマルシーンでも使える華やかで王道的な帯を持っていたほうが便利です。

訪問着や礼装など、フォーマルな場所にぴったりな袋帯!楽天に種類がたくさんあります↓

カジュアルなシーンで使える「名古屋帯」!洗えるものもあって便利

次が、袋帯よりも長さが短い「名古屋帯」。もともと、袋帯は長すぎて結ぶのが難しくて時間がかかるので、「もっと簡単に着物を着たい」ということで作られた帯です。

なので、お茶会や歌舞伎、授業参観など、気軽なお出かけシーンで使える帯です。デザインは、金銀などを入れ込んだセミフォーマルなものもありますが、可愛い柄が描かれたおしゃれなカジュアルっぽいデザインが人気です。最近では洗える名古屋帯もあり、日常使いにも便利なものが増えてきています。

涼しげな帯で、夏でも付けやすい名古屋帯はこれ↓ 値段も安めなので買いやすい!

幅が半分の「半幅帯」!浴衣で使う、一番身近な帯

普段あまり着物を着ない女性でも、一番身近な帯といえばこれ「半幅帯」。浴衣で使う帯で、リバーシブルになっていることが多いです。

幅が半分になっていて、リボン結び、文庫結びなど可愛らしいカジュアルな後姿を作ることができます。浴衣だけでなく、カジュアルな普段着っぽい着物にも合わせることができます。デザインは総柄ではなく、無地やグラデーションなど意外とシンプルな帯を買った方が合わせやすいです。

半幅帯はけっこう値段が安いので、買いやすいのも特徴!シンプルなものが使い回しやすい↓

3種類の帯の違いが、だいたい分かってきたね!

とりあえず、着ていくシーンを間違わなければ大丈夫そうだ。

でも帯をしめた後って、見た目で「袋帯」か「名古屋帯」かなんて、分からないんじゃないですか?

帯をしめたら分からない?名古屋帯や袋帯は、着た後に見分けがつく?

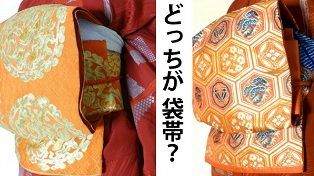

上の写真は、名古屋帯と袋帯を結んだ後姿です。

袋帯と名古屋帯は、畳に並べた時は長さが違いますが、一旦結んでしまえば、どっちが名古屋帯でどっちが袋帯か、分からない気もしますよね。そうなると、フォーマルな結婚式でも名古屋帯をつけていっても問題ないのでは?と思ってしまいます。

でも、結論から言うと、「帯の結び方」で、その帯が、袋帯か名古屋帯かは分かってしまうんです。

見分け方はこれですよ。

帯の最も一般的な結び方は「お太鼓」という、帯が筒のようになっている結び方ですが、袋帯は二枚が重なった「二重太鼓」、名古屋帯は一枚だけしかない「一重太鼓」が特徴です。

名古屋帯は、帯の長さが短いので、「二重太鼓」を作ることはできません。つまり正式な場所では、袋帯だけが作れる「二重太鼓」で出席することが正解。

つまり、帯を結んだ後でも、結び方によってそれがもともと「袋帯」か「名古屋帯」かが分かるんです。

ですから、正装では「名古屋帯」を使わないように注意してくださいね。

見る人が見れば分かるってことだね…

もう帯を選ぶのって無理!誰か正しい一式を貸してほしいという人に

帯の選び方だけでこんなに複雑だとは、着物の世界、ちょっと挫折しそうだな~。

もう「格」とか「帯の柄」とか選ぶのが大変!時間がない!という人には、着物の一式レンタルもおすすめです。

下のボタンで値段をチェックできます!

他には、着物の着付けの失敗例・ミスを具体的に公開した記事もおすすめ↓

![[KYOETSU] [キョウエツ] 帯 紋紗 八寸 名古屋帯 日本製 レディース (つゆ芝 × ブルー)](https://m.media-amazon.com/images/I/51ddRQ5TZBL._SL160_.jpg)

![[KYOETSU] [キョウエツ]帯 半幅帯 浴衣 リバーシブル 無地 レディース (赤×黄)](https://m.media-amazon.com/images/I/41gjv3Fln2L._SL160_.jpg)