着物を自分で着られるようになりました!でも、イマイチ見栄えがぱっとしなくて…

最初は小さな失敗が多くて当たり前。

しま子さんの着付けの実例から、気をつけるポイントを解説するわ。

写真のモデルは全部同じ人物(身長152cm、30代)なので、着付けの違いを参考にして下さいね。

初心者にとって一番難しい!「衿合わせ」の失敗実例

着崩れやすく、ぐだぐだになりやすい箇所なので注意

着物の着付けのミスや失敗には色々あるけど、この写真の失敗は、外を出歩くには恥ずかしいレベル。衿がゆるくてぐだぐだで、動いているうちに完全に崩れています。また衿の合わせ方が逆になっているので、この格好で街を歩けば、着物ポリスに指摘されること間違いなし。ちなみに衿は、右手がさっと懐に入るような向きで合わせるのが正解です。

着物の衿合わせは、初心者にとって一番難しいポイント。逆に言うと、衿がきっちりと合わさっていれば、一番の難関はクリアしたも同然です。苦戦する場所ですが、この襟元の合わせ方だけは練習に時間を費やすのがおすすめです。

ちなみに着物の衿の着付けは、最初のほうにしっかり合わせていても、その後におはしょりやら帯を着付けているうちに、崩れてしまいがち。また、衿芯がやわらかすぎると、見た目がへにゃへにゃになってしまいます。

ポイントとしては、長襦袢の襟元を、しっかりとコーリンベルトを使って着付けすると崩れにくくなります。後は、胸元の補正を行なうのが重要。タオルなどを使って首周りのVネックに厚みを持たせることで、衿がぴったりと首に沿いやすくなり、崩れにくくなります。

衿の開き方もチェック!のどぼとけが隠れる位置で合わせる

衿がきっちりと着付けできるようになったら、次は開き具合もチェック。自分で鏡を見ているぶんには意外に気づかないのですが、後から写真を見てみると思ったより衿が開いているケースも多いです。

衿合わせの基準としては、普段着の場合や、また年配の人は、のどぼとけよりも少し低い位置で合わせるそうです。一方、フォーマルな訪問着の場合は、のどぼとけが隠れる位置で合わせるのが正解。

この写真にうつっているのは同一人物ですが、のどぼとけが隠れる右のえり合わせの方が、若々しく、かつバランスよく上品に見えます。

衿の開き方にきちんとした正解はありませんが、年代が上がっていくにつれ、衿はすっきりと開いているような着付けをします。

半襟の見せ方や見せる面積が、印象を左右する

次に、襟元から除く白い半えりの部分。これはどれくらい見せるのが正解なのでしょうか?

写真で言うと、左の写真の方がノーマルな白の半襟の見え方です。卒業式や結婚式といったフォーマルな場でもOKな、半襟の見え方です。

写真の右では白の半襟がたっぷりと見えますが、こうした着方はややカジュアルで、若く見えるのが特徴。模様やカラーのある半襟では、あえて見せるようにこういう着方をすることもあり、決して間違いではありません。

「おはしょり」の失敗は、面積が大きい分、目立ちがち…

ごわごわとした大きなおはしょりに要注意

初心者にありがちな着付け失敗例、次は「おはしょり」です。

布が二重、三重にかさなるところで、上手に処理しないとふくらんでしまいます。特に体型が小柄な人は、布の余る部分も大きいので、長すぎるおはしょりでバランスも悪くなりがち。

おはしょり部分は布を折りあげて一枚に薄くして着るなど、工夫するのがポイント。また、おはしょりの長さは人差し指一本くらいが目安で、下線もななめにならずにまっすぐに着ると綺麗に見えます。

おはしょりが短すぎてもバランスが悪い

一方で、おはしょりが短すぎる場合もあります。帯から1センチあるかないかのおはしょりだと、腰紐の結び目が見えてしまったり、色々と不便。

でも、おはしょりが長くてごわごわしていることに比べたら、おはしょりが短いのはさほど気にならないことも多いです。

おはしょりは、普通に着付けするとナナメになりがち

マニュアルどおりに着付けしても、おはしょりはナナメになってしまいがち。今は、薄くてまっすぐなおはしょりがメジャーな風潮なので、できればおはしょりをまっすぐに整えたいです。

おはしょりの下線をまっすぐにするには、腰紐をななめに巻いて結んだり、一旦ななめに作ったおはしょりを、もう一度腰紐でまっすぐに織り上げるのがおすすめ。腰周りが布でもたもたしても、帯で隠せるので、初心者はとりあえず見える部分を薄くまっすぐにしておくのがポイントです。

理想的なのは薄くてまっすぐなおはしょり

おはしょりは最初のうちは苦労しますが、見た目で「成功したおはしょり」「失敗したおはしょり」が分かりやすいので、練習は簡単です。

薄くてまっすぐなおはしょりができていたら、あとは多少しわが寄っていようが短かろうが大丈夫。おはしょりの長さはそこまで明確な決まりはないので、気にしすぎないことが肝心です。

自分で見えないのでチェックしづらい「帯」の失敗実例

次は、帯の失敗例です。

紐の通し方を間違えると、一気にほどけてしまう

こんなミスをする人が私の他にいるかは分かりませんが、初心者は、帯にきちんと紐が通っていない失敗もありえます。

帯の着付けをする時は、動画や説明書を見ながらひたすら真似するだけなので、どういう構造で帯が紐で止められているのか、あまり理解していないことが多いです。なので、紐の止める場所が浅かったり、帯の折り上げ方をちょっと間違えると、一気に帯が崩壊するリスクも。

完成したら必ず後姿を、鏡でチェックしましょう。帯が曲がっていたり、タレが短い程度の失敗ならそのまま外出もOKですが、紐がきちんと止まっていない失敗はかなりリスキーです。

お太鼓が大きすぎるとバランスが悪いので注意

意外に見過ごしがちなのが、お太鼓の大きさ・サイズです。

お太鼓のサイズやたれが長すぎると、全体的に間延びしてバランスが悪く、また、お太鼓も崩れやすくなります。

写真でいえば右のお太鼓のように、コンパクトにきゅっとまとまったお太鼓が◎。お太鼓の下部分は、帯の下線くらいにおさまるようにして、たれの長さは7~10センチくらいにするのがポイントです。

帯が曲がっているとちょっと格好悪い

失敗、というほどではないですが、後ろから見た帯がまっすぐになっておらず、曲がっている場合もたまにあります。動いているうちにななめになってしまう時もあるので、自分で気づいたら、手でぐっと引っ張って戻すのもアリです。

最後まで気を抜かない!「着物の背中のシワ」「帯締め」の失敗例

背中のしわは見えにくいが、目立つので注意

帯と同じく、着物の背中のシワも、自分で見えない分気づきづらいです。

背中のシワは、帯をきつく胴に巻きつけているときに、上半身の着物の布も動いてシワになることが多いです。

帯を巻いている途中で、こまめにシワを直したり修正していくと、きれいな後姿になりやすいです。

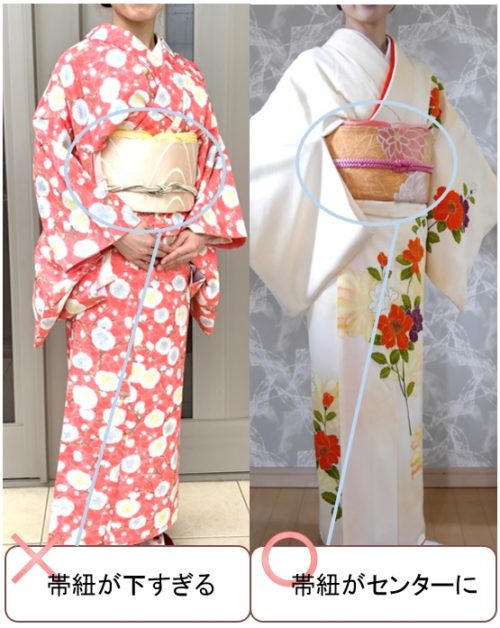

帯締めの位置は、真ん中・中央にくるように

着付けの工程で終盤にやってくるのが「帯締め」。帯を固定するために、紐で結ぶ作業です。

その紐は「帯締」と呼ばれますが、その紐は、帯の上のあたりでも下のあたりでもなく、中央付近に巻かれているのが正解。ついでに言うと、その結び目もセンターラインでそろっているのが美しいとされています。

帯締めは単なる飾りではなく、帯を固定するためのものなので、きつくしっかりと結ぶのがポイントです。

肌着や襦袢が見えてしまう失敗例

次は、着物の下に着ている、肌着や長襦袢が見えてしまう失敗例。

寒いからって普段と同じ肌着を着ていると、衣紋を抜いた時の、首の後ろあたりから、ちらっと見えてしまうことも。

せっかく、着物の魅せポイントであるうなじから、肌着が見えると興ざめ。着物の下には、襟首がVネックでうなじも開いた和装用の肌着を着るのがおすすめです。

そして、さらに気をつけたいのが、下に着ている長襦袢のサイズ。

着物と長襦袢のサイズが合っていないと、袖から襦袢が常にはみ出した状態になり、見た目が悪いです。

原因は、着物と長襦袢の桁行や、袖幅、肩幅が合っていない点。長襦袢が出ている状態は、着付けの段階では意外に気づかず、外出先で動いているうちに「あ…」と発見することが多いです。応急処置として、安全ピンで止める方法などがあります。

普段から、着物のサイズに合わせて、長襦袢もいくつかサイズがあると便利です。

こうやって見ると、着物の失敗にもいろんなバリエーションがありますね!

人から見ると、着付けのミスってほとんど気づかないから、自分では多少気になっても、どんどんお出かけしてほしいなあ。

着付けはやればやるほど上手くなるので、どんどんチャレンジして外を歩いて下さいね!

他にはこんな記事もおすすめ!